L'escalade pure est centenaire et n'a pas attendu les alpinistes pour que s'écrivent ses premières lettres.

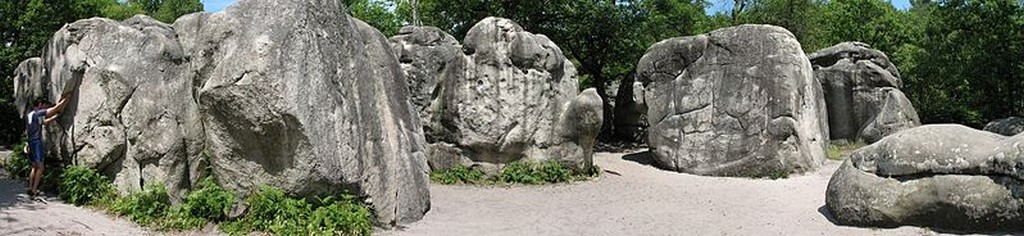

Il faut remonter à la fin du siècle dernier pour en trouver les racines, que ce soit en bloc ou en falaise. En effet, à Fontainebleau, les premiers grimpeurs à s'intéresser aux rochers autrement que pour les peindre ou les tailler le firent en 1897.

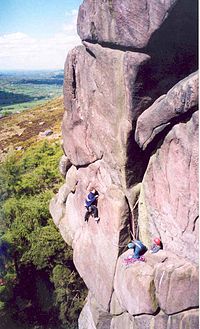

Quant à la pratique de

la falaise, il faut aller chercher chez nos voisins anglais et

allemands de l'est pour trouver les premiers exploits verticaux

toujours à la fin du 19eme siècle.

Donc Fontainebleau en

France, le Lake District en Angleterre et Dresde en Allemagne de

l'est sont les berceaux de l'escalade rocheuse.

L'escalade a cependant

longtemps (en fait jusqu'aux années 1970) souffert de la popularité

et de la médiatisation de l'alpinisme.

Il y avait davantage de gloire à se hisser sur les plus hauts sommets alpins et himalayens que sur une falaise ou un bloc. Les railleries n'ont d'ailleurs pas manqué ; nombre d'alpinistes se croyant l'égal des dieux qu'ils prétendaient rejoindre sur les hauteurs inaccessibles ; à l'égard notamment des grimpeurs de bloc de Fontainebleau.

|

Le premier 6e degré ; la

communauté grimpante ne l'a appris qu'à la chute du rideau de fer ;

a été gravi avant les années 1920 à Dresde dans un style et avec

des protections qui ont de quoi laisser rêveur. Seul assurage accepté chez les Saxons : des noeuds de cordelettes coincés dans les fissures et interdiction de reconnaître les itinéraires du haut. Ces règles du jeu auront force de loi jusqu'à ce que les grimpeurs européens viennent porter la bonne parole et permettre de réduire un peu la rigueur des règles locales. Toutefois, aujourd'hui

encore, les grès de la vallée de l'Elbe sont un des hauts lieux de

l'escalade rocheuse justement parce que ces règles ont évité

certains excès (taille de prise) que nous connaîtrons en Europe

vers la fin du 20e siècle.

|

Chez nos voisins d'outre manche, un style va se développer : le style anglais justement, subtil mélange d'engagement et d'escalade dite « propre » c'est à dire en respectant au mieux la configuration du rocher. Ainsi, les pitons et autres spits ne sont posés qu'avec parcimonie.

En France l'escalade est petite soeur de l'alpinisme ; elle ne sert la plupart du temps qu'à se préparer pour aller en montagne. La réalité sportive et spirituelle de l'escalade rocheuse ne sera pressentie que par quelques grimpeurs hors norme et généralement considérés comme marginaux.

L'autrichien Paul Preuss qui , en 1911, réalise seul et sans moyen d'assurage une grande première en rocher.

|

L'allemand Hans Dulfer qui démontre dès 1913 en solo ses prodigieux talents et invente de multiples techniques d'escalade dont celle qui porte aujourd'hui son nom. L'italien Emilio Comici qui dans les années 30 enrichit l'escalade d'une nouvelle dimension : l'esthétisme. Le français Pierre Allain, sur les blocs de Bleau qui pose avant les années 40 quelques unes des bases d'un jeu : le bloc, qui perdure encore aujourd' hui avec le succès que l'on sait. Il inventera les chaussons d'escalade. |

|

L'autrichien Hermann Buhl vers 1950 brisera un mythe en réalisant dans un horaire record une voie Cassin au Piz Badile en Italie.

Le belge Claudio Barbier dans les années soixante va stupéfier tout le monde en réalisant des enchaînements hors norme dans de grandes voies rocheuses mythiques des Dolomites.

|

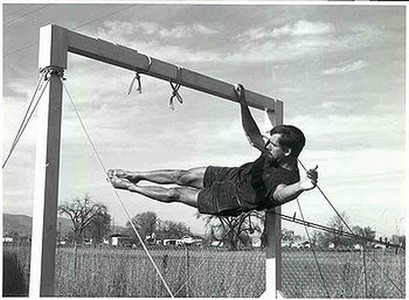

L'américain John Gill qui va pousser la pratique du bloc jusqu'à réaliser des passages d'une difficulté qu'on sait aujourd'hui inouie. On le voir, ces hauts faits rocheux sont surtout liés à des personnalités très particulières sans lien aucun entre elles. Il faudra attendre les années 60 pour que le phénomène escalade prenne une véritable identité. Aux Etats Unis l'escalade libre de haut niveau se développe de manière exponentielle notamment en Californie où le Yosémite va devenir la mecque de l'escalade « new wave ». Courant des années soixante dix, en Allemagne de l'ouest dans le Frankenjura, en Italie et bien sûr toujours en Angleterre et en Allemagne de l'est ( lieux de naissance historiques de l'activité) ; le jeu de l'escalade libre gagne peu à peu du terrain sur l'alpinisme. |

|

Il faudra attendre les années 80 pour voir ce phénomène se développer en France. Il faut dire que les traditions chez nous consistent jusqu'alors à utiliser pour grimper tous les moyens possibles : prises du rocher bien entendu mais aussi points d'assurage. Le jeu du libre prôné par les puristes interdit alors l'utilisation de moyens artificiels pour l'escalade. Ce qui va déclencher une vive polémique entre ceux qui refusaient ce jeu et ceux qui le défendaient bec et ongle. Parmi eux Jean Claude Droyer montera en première ligne pendant une dizaine d'années (du début à la fin des années 70) avant que le concept de « libre » ne soit définitivement accepté par la communauté grimpante française. La médiatisation de Patrick Edlinger marquera définitivement l'imaginaire collectif ; l'escalade sportive est désormais installée. Hors des chiffres et des gens qui se sont illustrés, ce qui frappe surtout, c'est que le courant de l'escalade libre s'est développé dans plusieurs pays différents sans préméditation ni communication. Que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre ; chacun a pris conscience de l'intérêt du jeu de l'escalade pour l'escalade et non plus pour la préparation à la montagne. |

|

| Haut De Page |